Le nickel, une source de pollution importante aussi

20 décembre 2022, 10h42

Les billets sur les métaux lourds sont très librement inspirés de la conférence du docteur Klinghardt de Zürich, octobre 2001, des articles parus dans Soignez-vous, numéros 23, 24 et 26, juin et septembre 2002, Santé Pratique, numéros 1 et 2, septembre et octobre 2002, pratiques de santé, numéros 5 et 25, février 2004 et 2005, du livre Amalgames dentaires, un problème de santé publique, Rapports de Kiel et Tübingen des professeurs O. Wassermann, M. Weitz, Privat Doz, des docteurs Alsen Heinrichs, Sybille Mai, E. Roller, H.D. Weiss, K.H. Maser, de la bibliothèque MEDLINE et de ses 10 000 références sur le sujet des métaux lourds et des travaux du docteur Patricia Kayne (USA).

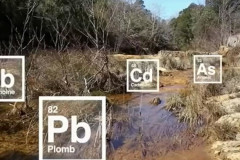

Ouvrir les yeux sur l'impact des métaux lourds sur la santé publique est primordial. C'est un enjeu global qui permet de comprendre comment nos institutions de santé fonctionnent. C'est un enjeu du même ordre que ceux de la vaccination, la gestion des épidémies, la gestion de la recherche et des publications scientifiques, la gestion de l'hôpital et de la médecine de ville.

Pour en revenir aux métaux lourds, la France a légiféré dans ce domaine mais pas vraiment pour les plombages et les amalgames dentaires à base de mercure. Le mercure est considéré non pas comme une matière médicale mais comme un produit industriel et tombe de fait sous le coup des simples normes de l'AFNOR!! En Europe et dans le monde, les choses ont changé beaucoup plus vite que chez nous où l'utilisation des amalgames dentaires chargés en métaux lourds n'a jamais vraiment été remise en cause de façon générale sauf par l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé[1] (ANSM) dans un communiqué en 2014 !

20 décembre 2022, 10h42

18 décembre 2022, 12h34

16 décembre 2022, 1h03 2

15 décembre 2022, 2h59

14 décembre 2022, 12h25

Vos réactions

googletest a écrit :

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is also very good....

Voir l'article

googletest a écrit :

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Thank you!...

Voir l'article